その5 受信報告を出して「ベリカード」をゲットしよう

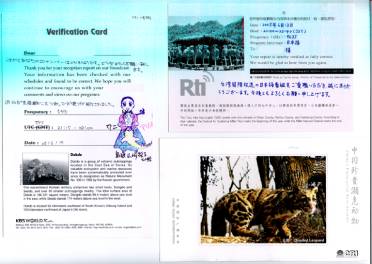

さて、皆さんが作った短波ラジオは、うまく動いただろうか。もしうまく海外の放送が受信できたなら、放送局に「受信報告書」を送ってみよう。「受信報告」というのは、要するに「そちらの放送を聴きましたよ」というお知らせのことで、もしその中身が放送されたものと同じだと放送局が認めると、「ベリカード」(受信証明書)というものを送ってくれることが多い。ベリカードは「たしかに、うちの放送局の電波を受信したことを証明します」という放送局からの証明書なので、もし自由研究なんかでラジオを作ったときに、これをもらっておけば、自作ラジオを使って、その局の電波をたしかに受信できたという証明になるというわけだ。カードは普通、郵便で外国から送られてくることが多く、最新の番組表と専用受信報告書用紙を同封してくれる局もある。サービスが良い放送局だと、カードだけではなく、シールだの切り絵だのといった宣伝用アイテムや、場合によっては雑誌や語学番組の教科書まで送ってくれることもある(図11)。

図11 ベリカードと放送局宣伝用アイテム

「どうして放送局がこんなサービスをしているのか」というと、「自分の所から出した電波が実際のリスナーの所に、どれくらいはっきりと届いているのか」ということが、放送局にとってはそれなりに大切なことだからだ。特に短波放送はその日の状態や受信機の性能などで、聞こえやすさが全く変わってくるので、電波を出す側はリスナーからの報告がないと、本当に電波が届いているのかどうか、知ることが難しいのだ。もっとも、放送局は自分の局の番組を聴いてもらいたいと思うだけの事情(宗教や、その国の宣伝をしたいという)があるからこそ、わざわざ外国語で放送を行い、外国のリスナーへのサービスを行っているというのも正解だろう。

(見本)

受信報告書

2005年6月14日

前略

貴局の放送を受信いたしましたので下記のとおりご報告いたします。

局名:台湾国際放送

周波数:9635KHz

受信日: 2005年 6日 13日 (月曜日)

受信時間:22:00〜22:40 JST

受信場所:茨城県***市

番組内容:

22:00-20 ニュース(台日漁業問題・上半期経済成長率3.75%・集中豪雨)

22:20-25 セミの話?

22:25-30 音楽

22:30-40 日本留学の話(インタビュー)

*9・39分に局名アナウンス

受信状態: SINPO 33433(感度が低く、AGPがないためにフェージングの影響が大きい。

またVOA (9760kHz)の混信が強い)。

使用受信機:自作再生式ストレートラジオ

高周波1段(FET)+検波(ダイオード)+低周波一段(トランジスタ)

使用アンテナ:3mワイヤーアンテナ

番組の感想等: 経済ニュースや、留学生の話は、台湾の現状をわかりやすく紹介している

と思います。今後も期待しております。

この報告が貴局であると確認されましたら、受信証をお送り下さると幸いです。お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

早々

住所・氏名(年齢)

「受信報告書を書くにしても、実際にどういう風に書けばいいかわからない」という人も多いと思うので、前のページに一つの見本を挙げておいた。まず絶対に必要なのが「受信した放送局の名前」「受信周波数」「受信日・時間」「受信場所」で、その次に聴いた番組の内容を書く。よく番組のコーナーのタイトルだけ書いている人がいるが、それでは本当に受信したのかどうかわからない。ニュースであればその中身を、トーク番組なら話の内容(テーマ)をきちんと書いておいた方がよい。少なくとも放送の始めと終わり、場合によって放送中何度も、その放送局の名前がアナウンスされるはずなので、その時間も書いておけば、聴いたのが間違いなくその局であるという証明になる。

次に受信状態だが、これは普通「SINPOコード」というものを使用する。「国際電気通信条約附属無線通信規則付録第15号」という難しそうなものに書いているものだが、中身はそれほど難しくはない。

「S: 電波の強さ」「I:混信」「N:雑音」「P:伝搬障害」「O:総合評価」

の5項目について、5〜1で5段階評価すればよいだけだ(「5」が一番良くて、「1」が一番悪い)。なお「伝播障害」というのは「フェージング」とも言い、時間によって電波の強さが大きくなったり小さくなったりすることを言う。今時の普通のラジオでは(電波が弱いときには増幅率を上げる)AGP回路を組み込むことで、ある程度までのフェージングはカバーできる。なお、受信状態についてはSINPOコードだけではなく、ノイズや混信の状況を(できれば原因もわかるように)書いておいた方がよい。

受信機とアンテナは実際に使ったものを書いておけばよい(自作の場合は、簡単に回路構成を書いておく)。番組の感想等は思ったことをそのまま書いておけばよい。多くの放送局では「リスナーの手紙紹介」みたいなコーナーを持っていて、(最近ではよほど手紙が少ないのか)けっこうな確率で、ここに書いたことが紹介されたりもする。

その昔は、レポート用紙に書いた受信報告書を航空郵便用封筒に入れて、航空便で郵送するというのが普通の方法だったのだが、最近ではインターネット経由(電子メール・投稿フォーム)や専用FAXで受信報告書を受け付ける局も少なくない。またベリカードの発行のために条件(国際返信切手券や返信切手・宛名ラベル同封、一定時間以上の受信など)をつけている局もあるので、受信報告を送る前に一度、確認しておいた方がよい。

日本語放送局のURL

・中国国際放送(http://jp.chinabroadcast.cn/)

・台湾国際放送(http://www.cbs.org.tw/Japanese/)

・KBS国際放送(http://world.kbs.co.kr/japanese/)

・ロシアの声(http://www.vor.ru/Japanese.htm)

・イラン・イスラム共和国放送(http://www.irib.ir/Worldservice/JapaneseRadio/)

・KTWR(http://www.pba-net.com/)

・AWR(http://www.vopjapan.net/radio/awr/)