その2 超簡単!な中波ラジオ

まずはIC一個と少しの部品だけでできてしまう、入門型のラジオで電子工作の練習をしよう。今回作るラジオはまず「同調回路」で聞きたい放送局の電波を選んでから「高周波増幅回路」を3つ通して電波を強くし、検波回路で音を取り出した上で、イヤホンで聞くものだ。といっても面倒なところは全部一つの部品(IC)でやってしまうので、組み立てるのはそんなに難しくはないはずだし、その割にはうるさいぐらいによく聞こえる。

工作の準備

電子工作をするために使う道具は、大体、100円ショップで手に入る(図1)。部品や電線をつなぐのに使うのが「ハンダ」。これは鉛とすずの合金で、「ハンダごて」の熱で溶かして使う。当然、こての先は熱いのでやけどに注意しないといけないし、火事にも注意しないといけない(中学生以下の人は、大人が見ていないところでは使わないこと)。「20W」とか「40W」というのは、熱の強さと思えばよくて、この数字が大きいほど発熱が多い。普通の電子工作に使うには30Wのものを買っておけばよい。100円ショップで売っているものの中には、熱くなるとこて先が取れやすくなるものがあるが、こういう時はあわてずに、ドライバーで横のネジを締めてやればよい。ハンダこての台が近くに売っていたら、ついでに買ってくると作業しやすい。他に必要なのは線を切るのに使うニッパーと、ドライバで、これも適当なものを買ってくればよい。工作には常にけがをする危険があるので、注意が必要だ(保護者・教師等が責任もって監督すること)。

次に、材料を手に入れないといけない。一番、簡単なのは電子部品を売っている店に買いに行くことだが、どこの町にでもあるというものでもない。私が使ったことがある範囲では

カホパーツセンター(福岡市天神)

梅澤無線電機(札幌市中央区)

千石通商(秋葉原)

マルツパーツ(秋葉原・大須ほか)

サトー電気(川崎市他)

などがある。秋葉原駅の近くにラジオデパートとラジオセンターがあり、マイナーなものが欲しい時には足を運ぶ価値がある。また千石通商の近くには秋月電子・マルスパーツと鈴商がある(この通りに怪しい絵売り女が出没するが、無視してよい)。大阪の日本橋や名古屋の大須には、この他にもパーツショップがある)。これらの店の多くは通販で1点から部品を買うことができるので、店が遠すぎる人はこちらを利用した方がお得だろう。なお、未成年の人が通販を使うには親の同意が必要だ。

そろえなければいけない部品は次のものだ。価格は一応の目安だが、高い店で買っても、全部で1500円はしないだろう。電子部品を見たことがない人のために、一応、写真ものせておいた(図2 *余計なパーツも入っています)。

バーアンテナ:AMラジオ用(330-360μHのもの。

BA-200やPA-63Rなどがある):300円

ポリバリコン:単連AMラジオ用(最大250-300pF):250円。

ダイヤル板:50円。手に入れば延長用シャフト+つまみの方が使いやすい(計200円)

IC:ミツミLMF501T:150円

セラミックコンデンサ:0.01μF×2本、0.01μF:一本10円

電解コンデンサ:100μF:20円(もし必要ならば入れる)

カーボン抵抗器:1kΩ、100kΩ:一本5円

ラグ板:4P以上:50円

電池ケース:単3(単4でもよい)1本用:50円

セラミックイヤホン:250円

ビニール線(配線用):200円

図1 工作用の工具 図2 使用する部品

作ってみよう

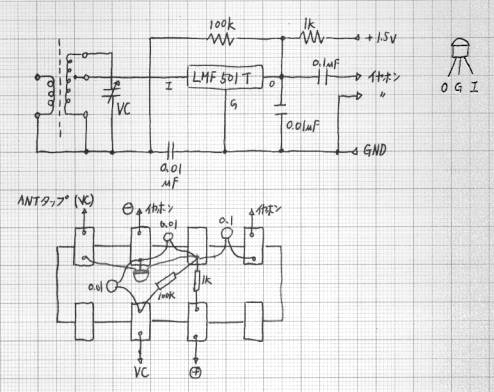

材料がそろったら、さっそく作ってみよう。図3の上が回路図(配線図)で、下が実体配線図というものだ。回路図の黒丸は線がつながっていることを示し、交差しているだけの所はつないではいけない。これを見て、うまくラグ板上に部品同士をつなげたものが、下の実体配線図というわけだ(本当にそうなっているか、自分でよく見比べてみよう)。

図3 1IC AMラジオの回路図・実体配線図

まず、ポリバリコンとバーアンテナをハンダ付けする(図4)。バーアンテナにはいろいろな大きさ・形のものがあるが、たくさん巻いてあるコイルの始めと終わりにバリコンをつなぐ(巻数が少ない方はアンテナをつなぐためのものなので、今回は使用しない)。このコイルの途中から線が出ている(「タップ」という)ものは、この線をICの入力側につなぐのだが、もしタップがないバーアンテナしかなかったら、(バリコンにつながっている)コイルの終わりの方を、タップの代わりに使ってもかまわない(この方が感度が良いが、異常発振も起こしやすい)。 次に実体配線図を見ながら、ラグ板に部品をハンダ付けする(図5)。買ってきたコンデンサや抵抗器には、上の表にある数字がそのまま書いてあるわけではない。「0.01μF→103, 0.01μF→104, 1kΩ→茶黒赤金, 100kΩ→茶黒黄金」となっているので、間違えないように気をつけること。ICには足が3本出ているが、左と右を間違えると動かないので注意。 最後にバーアンテナやイヤホン・電池ケースの線をラグ板にハンダ付けする。もう一度配線を見直して、大丈夫そうならば電池を入れてみよう。バリコンのダイヤルを動かすと、どこかのラジオ番組が聞こえてくるはずだ。

図4 共振回路の組み立て 図5 ラグ板に部品を付ける

何も聞こえない場合、部品の足が余計な部品の足とくっついていないか(「ショート」という)チェックしよう。電波が弱いのかもしれないので、窓の近くやベランダなどでも、一度動かしてみよう。高い周波数側で電波が強い局を受信した場合、変な音が出たりしてうまく聞こえないことがある(「異常発振」という)。もしこういうことが起こったら、電池とつながっているラグ板の端子に、電源と並列になるように10-100μF程度の電解コンデンサを入れてみよう(この部品は+と−を間違えると壊れることがあるので注意)。 うまくできたら、適当なケースに入れて、好きなつまみを取り付けると完成だ(図6)。

図6 完成したAMラジオ